Maria Duhá-Klinger* recupera personagens e histórias de alguma cidade submersa

Para ser lido ao som João Gilberto em Astronauta, de Marcos de Vasconcellos

A primeira vez que ouvi falar em Maria Duhá-Klinger foi na dedicatória de um livro. Estava lá: “Esta narrativa foi escrita para assustar e comover Maria Duhá – a Cota que me coube neste latifúndio…”. Era Terror e Êxtase, novela escrita em 1978 por José Carlos Oliveira, o Carlinhos Oliveira. Maria – de registro Maria da Conceição Carvalho Duhá – era, então, conhecida como Cota, morava no Rio, era mulher, musa e responsável por dar um mínimo de organização e responsabilidade à vida caótica e desleixada do cronista. Logo a seguir, descobri que Cota era também gaúcha, conhecida de minha mãe, que havia passado pela redação do Pato Macho (o Pasquim gaúcho) e era ainda irmã de uma professora minha na faculdade de jornalismo. Nunca nos vimos pessoalmente, mas somos velhos amigos. Por um destes milagres do Facebook, nos correspondemos com certa frequência há uns cinco anos. Com o passar do tempo, ela também se aproximou da Cássia e – à distância – é uma das maiores admiradoras que a minha filha pode ter, cobrindo-a de elogios. Agora, Cota (posso também chamá-la assim?) me dá o prazer e a alegria de estrear na AmaJazz. O texto não tem nada a ver com jazz – mas tem tudo a ver também. É sobre boêmia, noite, bebidas, bares enfumaçados, muitas conversas, encontro e desencontros. É sobre o Antonio’s, templo da boêmia entre 1967 e 1997, local onde ela conheceu Carlinhos e que durante anos serviu como “escritório” dele. O Antonio’s, o “barco desvairado”, como foi definido por Carlinhos em O Pavão Desiludido é ainda o símbolo de um Rio paradisíaco que se perdeu, como a própria Cota reconhece. Publico com orgulho o texto dela e me atrevo, na sequência, a recuperar um texto que escrevi sobre o Carlinhos. Assim, dessa maneira, vários ciclos se fecham.

São conexões que superam qualquer isolamento.

Márcio Pinheiro

Confesso que vivi. Era uma vez, quando o Rio de Janeiro era lindo, Ipanema era só felicidade e o Leblon não era um bairro, mas apenas um apêndice na Zona Sul. Lá havia um lugar especial, um lugar de veneração ao uísque e um altar para qualquer consumo etílico, além, é claro, da excelente comida. Os pratos favoritos eram o Filé à Chico Buarque, receita do próprio, que levava patê e mostarda na sua preparação e o Contrafilé à Marcos Vasconcellos, um prato de arroz, batata frita e ovo criado pelo genial Marcos Vasconcellos, um arquiteto que morreu muito cedo.

Naquele tempo, Ipanema e Leblon tinham desbancado Copacabana como território da “intelligentsia”, do bando de boêmios, que formavam a elite de vanguarda da época: artistas, intelectuais, políticos, jornalistas, publicitários, homens de negócios, bem-sucedidos e socialites. O lugar de encontro dessa gente bonita, que hoje seriam as “celebrities” era o Antonio’s; um pequeno restaurante com uma ampla varanda que dava para a Bartolomeu Mitre – mistura de bistrô francês com e de botequim carioca.

No início eram dois sócios, os espanhóis Florentino e Manolo. Depois, os dois se separaram. Florentino criou seu próprio restaurante, batizado com seu nome, e Manolo ficou com o Antonio’s, que havia recebido este nome por causa do chef Antonio, que comandava a cozinha.

Manolo tinha o cabelo crespinho, parecia um anjo barroco. De uma bondade extrema, ajudava no que podia seus “bebinhos” como ele os chamava. Sendo Tarso de Castro, o jornalista criador do Pasquim, e Carlinhos Oliveira, cronista do Jornal do Brasil e escritor, os de sua preferência. Eram os seus “bebinhos” de estimação. Carlinhos bebia muito e não gostava de comer. Manolo criava pratos especiais para alimentá-lo, e, literalmente, não permitiu que morresse de fome. Soube também depois que no final da vida do Tarso, o Manolo estava presente para ajudá-lo no que fosse possível. Santo Manolo!

Manolo era uma pessoa singular. Taxidermista por hobby, respeitava a todos os frequentadores chamando-os de “seu”, “senhor” “dona” ou “doutor”. Assim, Chico Buarque era Seu Chico, Tom Jobim, Seu Tom e assim por diante… Era um europeu quase nobre, tratava a todos com respeito e dignidade.

No final dos anos 60 e começo dos 70, ao meio-dia, era religioso encontrar o Boni, já superpoderoso na TV Globo, acompanhado de um grupo de diretores e assessores. Entre eles sempre estava o gaúcho Clemente Netto, que hoje vive em Búzios e posta fotos incríveis em seu Instagram. E foi ali no Antonio’s, em 1970, que consegui meu emprego, como continuísta da novela Irmãos Coragem.

Carlinhos de Oliveira muitas vezes escrevia sua crônica na varanda e ,de lá mesmo, a despachava para o Jornal do Brasil, que ainda tinha a redação no majestoso edifício com arquitetura art-noveau com alguns toques de art-déco na Avenida Rio Branco. Será que o edifício ainda está lá ou já foi derrubado como tantas outras preciosidades arquitetônicas da cidade?

Com uma mélange de frequentadores, era absolutamente normal entrar no Antonio’s e encontrar o Chico Buarque numa mesa com Hugo Carvana e no balcão Nelson Motta numa conversa com Tônia Carreiro. Em 1973, eu vi Vinicius de Moraes conversando ao pé do ouvido com Regina Leclery. Detalhe: foi um dia antes dela embarcar no voo da Varig que nunca chegaria ao destino, pegando fogo ao aterrissar no Aeroporto de Orly. Um choque para todos, principalmente para os frequentadores habituais que nesse dia tomaram um porre maior do que o habitual. Foi o mesmo voo em que também morreu o grande cantor Agostinho dos Santos.

Alguns jornalistas que saíam das redações depois do fechamento dos jornais, carregados de novidades sobre os militares, iam para o Antonio’s dividir as notícias. Carlos Castello Branco, o Castelinho, o mais bem informado de todos, sempre que estava no Rio (morava em Brasília), era um dos mais assíduos frequentadores. Exceção era Fernando Gabeira, cliente do Degrau, que ficava a uma quadra de distância e era bem menos badalado.

Entre os jovens estava Luciana de Moraes, filha do poeta, que saía da escola e ia almoçar levando a mochila e seu amigo Eduardo Dantas. Eles se sentavam na varanda, pediam a comida, e gritavam “foda-se” para cada pessoa que entrasse no restaurante. Saíam, ela pendurava a conta, e o Manolo nunca reclamou. O mesmo Eduardo Dantas me contou, já nos anos 80, em Nova York, que ele considerava o Manolo um conselheiro, um guia, e o Antonio’s, a sua segunda casa. Ele se considerava naquela época um adolescente cheio de problemas da idade.

Quando a patota do Pasquim foi presa, a jornalista Martha Alencar, mulher do ator e diretor Hugo Carvana, foi para o Antonio’s e mobilizou a resistência. De lá, convocou amigos e conhecidos para escreverem algo para que o jornal continuasse circulando. O Pasquim tinha que ir para as bancas. Não era hora de mostrar fraqueza diante dos censores. Como ainda nāo existia nem fax, era impossível enviar as colaborações. Assim, Martha pediu a alguns voluntários, como eu, para que fôssemos às redações coletar as matérias. As revistas Manchete e Fatos e Fotos, na Praia do Flamengo, foram designadas como meu território. Lá fui eu várias vezes. Até que um dia o Adolpho Bloch, que me conhecia de vista, chegou aos gritos perto de mim e, cuspindo, me expulsou do edifício! Nunca mais pude voltar. Este incidente, até hoje, é motivo de orgulho para mim.

A grande curiosidade dos habitués do Antonio’s era com relação ao vizinho de porta, o general Peri Bevilacqua, então ex-ministro do Supremo Tribunal Militar. Ele nunca reclamou da farra de madrugada, da barulheira e das confusões na calçada na frente da sua casa. Ele era sério e talvez simpatizasse com a turma, pois anos depois apoiou abertamente o Comitê Brasileiro pela Anistia, viajando pelo Brasil para defender a anistia, ampla, geral e irrestrita.

Tinha de um tudo. Uma feira das vaidades. Uma miscelânea humana inacreditável. Era normal encontrar músicos consagrados depois dos shows que iam para lá descarregar a adrenalina acumulada durante a performance. Nomes internacionais como Mick Jagger, Candice Bergen, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre marcaram presença. Dos habitués, além dos já citados Carlinhos Oliveira e Tarso de Castro, me lembro de Tom Jobim, Carlos Leonam, Cristina Gurjão (mãe de Maria, a filha mais moça de Vinicius), Lúcio Rangel, Roniquito de Chevalier, Paulinho Mendes Campos, Geraldinho Carneiro e muitos outros que a fraca memória, que deixei em parte nas garrafas do Antonio’s, não me permite lembrar mais.

Diz a lenda que Frank Sinatra ligou para o Antonio’s para localizar Tom Jobim. E mesmo que essa história seja “fake news”, eu fico com a lenda. Outra história envolvendo o famoso telefone do Antonio’s, que ficava no balcão do bar, tem a ver com a atriz Candice Bergen. O publicitário Mauro Salles me contou que encontrou Candice no aeroporto de Nova York na época em que ela tinha um affair com Tarso. Ela estava no aeroporto, com passagem marcada para o Rio e não conseguia encontrar o namorado. Mauro, então, fez uma ligação a cobrar para o Antonio’s e localizou Tarso – que atendeu a contragosto.

Das muitas histórias do Antonio’s, a mais incrível foi o dia que o estabelecimento foi assaltado por dois ladrões armados e os habitués da casa estavam todos lá e insistiam com os ladrões para que levassem o caderno com as contas que estavam penduradas. Os ladrões obedeceram, deixando o prejuízo ainda maior.

Soube que Manolo mudou-se para a sua cidade-natal, Santiago de Compostela, onde vive – ou vivia, não sei – uma vida de monge, fazendo caridade, cuidando das plantas, e convivendo com os animais. Quem me contou foram o Castellinho e a Elvia Castello Branco, que estiveram com ele na última viagem que fizeram à Espanha, antes de partirem.

Fim da festa. Uma parte da humanidade que se perdeu no infinito. Partiu na bruma do tempo.

* Jornalista radicada em Nova York, foi assessora de imprensa da Warner e hoje atua como educadora, responsável pela plataforma digital MagicGEO.org, criada para servir crianças socialmente vulneráveis nos Estados Unidos e no Brasil. Como se define, “ela é gaúcha, carioca, brasileira e americana”.

Terror e êxtase de um cronista

Carlinhos de Oliveira transcendia a imagem de personagem trágico que se expunha no caráter confessional de seus textos, exaltando a angústia e a depressão que só aumentavam com o passar dos anos

Márcio Pinheiro

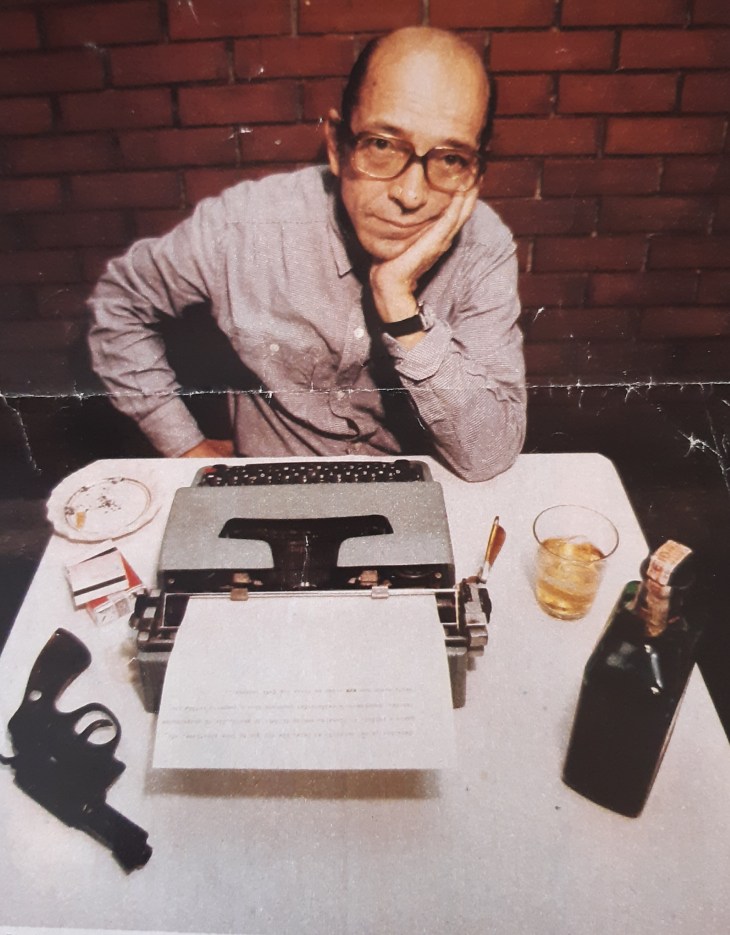

O frágil José Carlos Oliveira – 1,59m de altura, quase sempre menos de 50 quilos, Carlinhos para os íntimos, uma cambaxirra para Rubem Braga – emerge como um monstro, um tsunami de angústia e de virulência das páginas de Diário Selvagem. O livro abrange boa parte dos últimos 15 anos de vida do cronista mais intenso de sua geração e mostra como Carlinhos de Oliveira transcendia a imagem de personagem trágico que se expunha no caráter confessional de suas crônicas, exaltando a angústia e a depressão que só aumentavam com o passar dos anos. Através de seu diário é possível conhecer tanto o lado mefistofélico de um escritor talentoso e problemático quanto algumas passagens importantes da história do jornalismo, do Rio de Janeiro e da boemia. Há também relatos escatológicos, como seus problemas com as hemorróidas e seus dentes apodrecidos, detalhes sobre as suas masturbações, espaços para pequenas vinganças e confissões de invejas, paranoias e inseguranças.

Carlinhos de Oliveira foi um autor que viveu (até mais do que escreveu) tudo aquilo que era publicado na coluna que durante 23 anos assinou no Caderno B do Jornal do Brasil, além das centenas de colaborações em jornais, revistas e nos sete livros que deixou. O viver em excesso – amores, dores, porres, perseguições, polêmicas, doenças, desilusões – cobrou cedo seu preço e Carlinhos morreu em 1986, com apenas 51 anos.

Ainda não estava esquecido e também não havia feito o romance definitivo. Mas o melhor do que escreveu e viveu permanece sem o devido destaque. O que o diário compilado pelo jornalista Jason Tércio – que já havia escrito o ótimo Órfão da Tempestade – A Vida de Carlinhos de Oliveira e da sua Geração, entre o Terror e o Êxtase – revela é a curta e febril existência de um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros da segunda metade do século passado, além de fazer um retrato fiel e acurado de uma das épocas menos conhecidas da história do País.

Uma época que vai de meados dos anos 60 – com o golpe, o início das perseguições e, posteriormente, com o endurecimento a partir do AI 5– até a abertura lenta e gradual do final dos anos 70. Um período dividido entre esquerdas engajadas e festivas, desbundes e patrulhas ideológicas, sequestros de embaixadores e fugas de perseguidos, censuras e prisões. Carlinhos – mais do que testemunha e repórter desse tempo – foi um símbolo e também um visionário ao relatar em Terror e Êxtase a tênue linha que aproximava a Zona Sul da marginalidade dos morros.

O jovem polemista já existia desde os 16 anos, ridicularizando em artigos e reportagens o que havia de mais retrógrado e provinciano na igualmente retrograda e provinciana Vitória do final dos anos 40. Nessa época, Carlinhos ainda era o Zé Precoce, uma incógnita para os intelectuais (e também para os pseudo-intelectuais que por ele eram atacados) da capital capixaba que se dividiam entre os que o achavam um brilhante e inteligente polemista ou um idiota agressivo e sem compromisso.

No Rio, para onde se mudou no começo dos anos 50, sua base passou a ser os bares, como Degrau, Lucas, Alcazar, Gôndola, Fiorentina, Zeppelin, Jangadeiro e Veloso (hoje Garota de Ipanema). Nesses lugares, Carlinhos pontificava teses, catava subsídios para sua coluna e rebatia com veemência o que havia escrito anteriormente. Um lugar se destacava, o Antonio’s, onde a partir do começo da década de 70, Carlinhos de Oliveira transformou em segundo lar. Lá, ele convivia com Jaguar, Tarso de Castro, Fausto Wolff, Roniquito, Walter Clark, Antonio Callado, Vinicius de Moraes, Tom Jobim e Chico Buarque. Lá, Carlinhos de Oliveira foi expulso e readmitido dezenas de vezes pelas suas incontinências verbais e urinárias. Boa parte desse roteiro boêmio foi narrado em outro livro, O Homem na Varanda do Antonio’s.

O cronista que tinha ojeriza a rótulos e dogmas chegou a ser chamado de simpatizante da ditadura, embora nunca tivesse escrito uma linha a favor do governo militar e, na época braba da repressão, havia tido a coragem de abrigar em seu apartamento um militante de esquerda indiretamente envolvido no seqüestro do embaixador Charles Elbrick. Seu único deslize foi ter aceito o convite de um amigo militar para passear num submarino da Marinha.

Apesar de beber muitos – às vezes até quase de maneira inconveniente – Carlinhos Oliveira não se considerava um alcóolatra – pois o termo, segundo ele, estava associado ao desencanto e à depressão. Preferia definir-se como um bêbado que sabia tirar proveito das alegrias que a bebida proporciona. Era quase um clochard, pouco chegado ao banho e sem nenhum apego material. Nos últimos anos de vida voltou-se para a religião, mas permaneceu um iconoclasta que nem a fé conseguiu demover da incredulidade e, entre tantas definições, ninguém foi tão preciso quanto ele próprio ao se classificar como surrealista por temperamento, anarquista por indisciplina de berço, boêmio por amor à vagabundagem e agregado à elite pensante por acaso.

Carlinhos, um existencialista de verdade, está entre os três melhores cronistas do Rio de Janeiro, ao lado de João do Rio e Nelson Rodrigues. “Terror de êxtase” pode ter mil defeitos de estrutura (muda o narrador da primeira para terceira pessoa no meio da narrativa) mas é uma obra prima, e premonitório do inferno que viraria a Cidade Maravilhosa. “Um novo animal na floresta” também é muito bom: como os bebuns do Antonio’s deram guarida a guerrilheiros procurados pelos militares e abandonados à própria sorte por seus próprios partidos. Mas foi considerado “de direita” não por ter passeado num submarino e sim por ter escrito uma crônica onde dizia que cuspiria no cadáver do Lamarca. Crônica aliás que precisa ser relida por todos nós.